東芝のノートPC dynabookが、なぜ遅いのかを調査した際のまとめ記事です。

いろいろ実験したマシンは、dynabook B65/MのHDD(ハードディスク)モデルです。

Excelなどのアプリ起動に20秒かかるような超遅いマシン

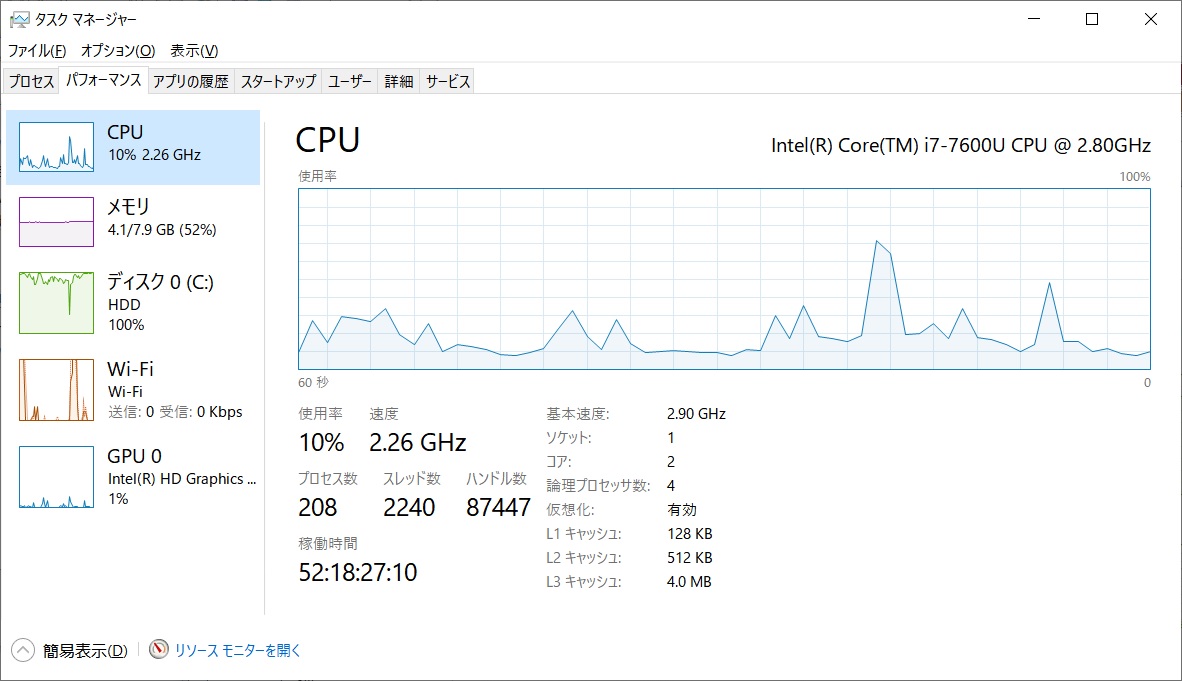

CPUは第7世代のCore i7で高速なはずなのに、なぜか遅い。。。

2019年モデルなのに悲しい。。

同じ時期のHDDモデルは同じような現象になっていると思います。

確認方法と対処方法をまとめました。

DELLのHDDモデルのノートPCが遅い理由と同じですね。

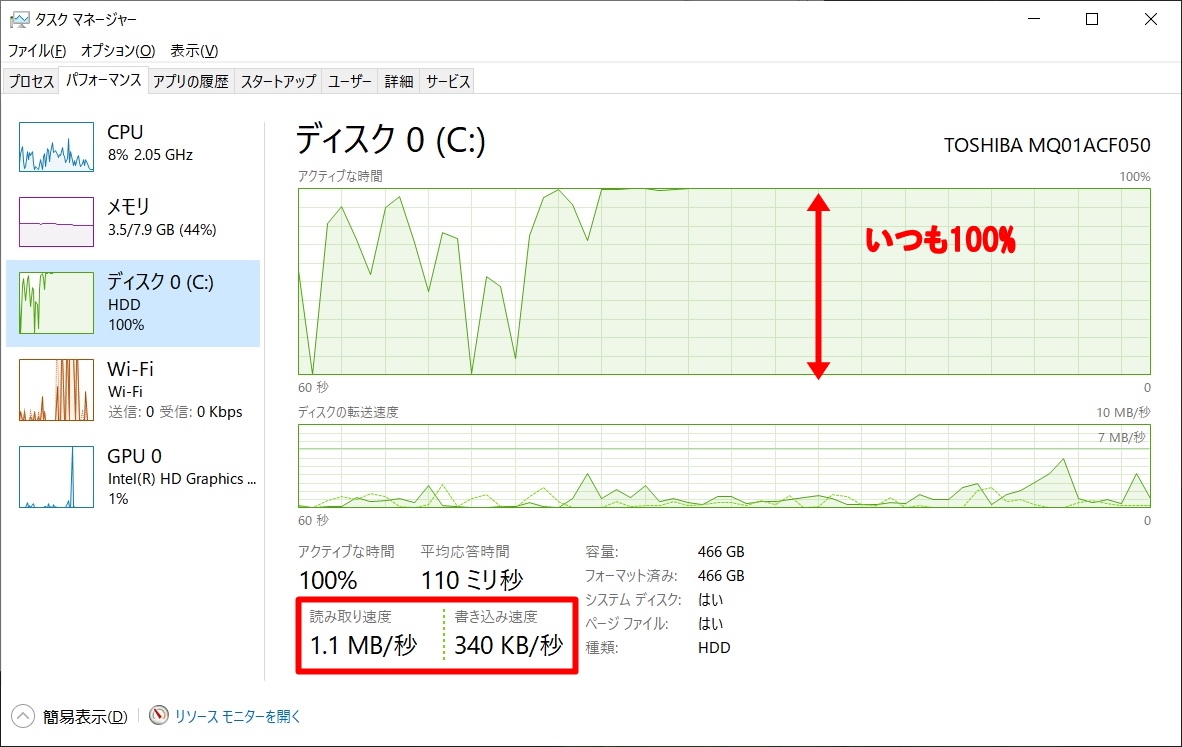

ディスクの使用率が100%近くでいつも遅い

いつもディスクの使用率が100%で、Windows全体の動作が重たい。

HDDの使用率は100%だが、高速に読み書きしているわけではない。

一番下の”読み取り速度”と”書き込み速度”の値が低い。

つまり、データの読み書きが遅いということです。

読み取り速度=1.1MB/秒。書き込み速度=340KB/秒。これで100%(限界?)

あとで紹介するSSDの性能と比較してみてください。遅さがよく分かると思います。

CPUには余裕があります。↓↓

何か操作すると必ずディスクからファイルを読むので、読み込みで待たされて、

CPUは使用率は低く、暇な状態ということです。

PCに付属しているHDD(ハードディスク)

dynabook B65/M に付いていたディスクは、東芝製の型番 MQ01ACF050のハードディスクです。

(Googleで検索すると細かい情報を確認可能です)

ノートPCのHDDとしては、普通のスペックですね。

7200回転なのでノートPCとして割といい方です。

・毎分7200回転の2.5インチHDDとして、厚さ7mmの薄型化を実現したモデル。

・毎分7200回転の速度により、最大1850Mbit/sの内部転送レートを実現。

・インターフェースは、6Gbit/sのSATAを採用。

このほかの主な仕様は、バッファサイズが16MB、平均回転待ち時間が4.13ms、平均シーク時間が12ms、トラック間シーク時間が2ms、最大シーク時間が22ms。

カタログスペック上は悪くないですね。

★同じようなモデルのハードディスクも遅いようです。

MQ01ABF050

MQ04ABF100

MQ01ABD100

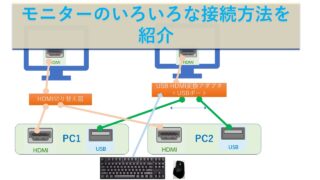

内蔵ディスクの種類を調べる方法

内蔵ディスクの種類を調べる方法です。

ノートPCのディスクの種類が分からない場合は、タスクマネージャーでディスクの製品を確認できます。

タスクマネージャーを起動し、[パフォーマンス]-[ディスク]を選択すると右上に型番が表示されます。

このキーワードでGoogle検索するとディスクの種類を確認できます。

以下の場合、「TOSHIBA MQ01ACF050」は、東芝製の内蔵2.5インチのHDDです。

HDDの性能(SSDと比較)

HDDの性能を調査しました。

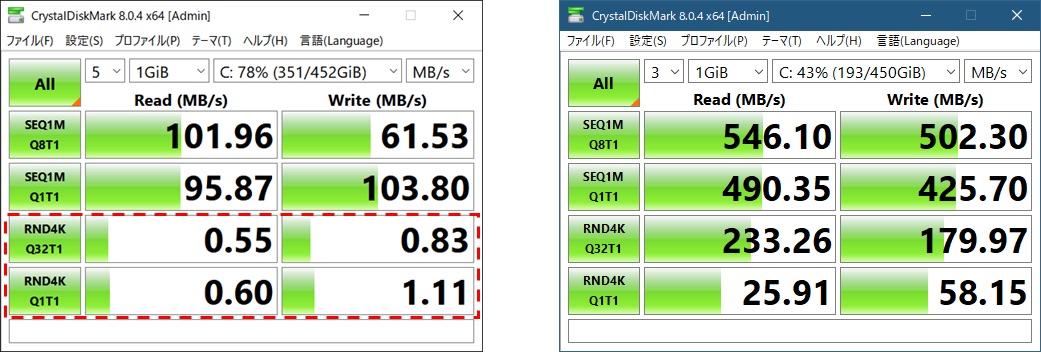

ディスクの性能測定ツール CrystalDiskMark での測定結果です。

Vectorからダウンロードできるので、遅いと悩んでいる方はディスクの性能を測ったほうがいいですね。

使い方も簡単です。CrystalDiskMark ダウンロード(Vector)

左がHDD、右がSSDです。

SSDに変更したら劇的に速くなりますね。(SSDの測定値はDELLのマシンで交換したときの値です)

HDDの赤枠の2項目(RND4K)の数値が低いのは、小さな単位の読み書きが遅いということです。

Windowsで小さいサイズのファイルの読み込みが遅いのでOSの起動が遅い、アプリの起動が遅いなどが発生します。

書き込みも遅いので、ファイルを保存するときや、Windows Updateなどファイルの更新があると極端に遅くなります。

ちなみに入れ替え可能なSSDは以下です。内蔵2.5インチの SATA3.0のSSDです。

入れ替え作業自体もそんなに難しくありません。HDDモデルのノートPCは、SSDに交換すると遅い問題がほぼ解決します。

1万円弱で高速化してみてはいかかですか。

(SSD 8,000円 + 2.5インチ SSD外付けケース 1,500円)

具体的な手順は以下で確認できます。↓

DELLのノートPCの例ですが、SSDの交換手順は同じです。

dynabookの本体カバーの外し方が少し特殊なので以下を参照。↓

dynabookの本体カバーの外し方

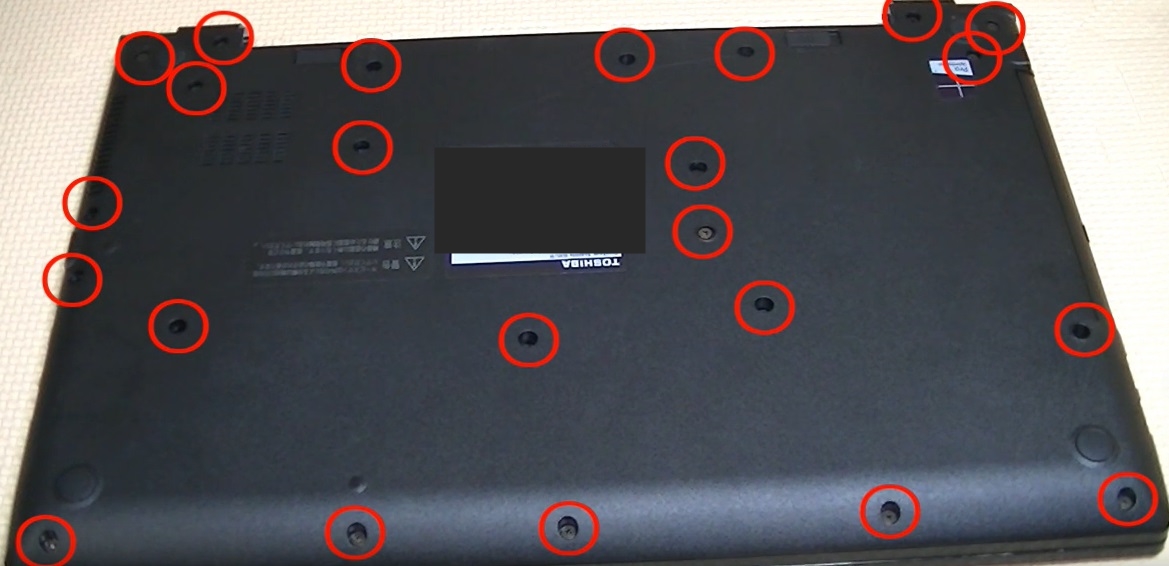

■本体丸ごとネジを外すパターン

HDDを取り換えるには、全部のネジを外す必要があります。

■HDDの部分だけを開けるパターン

1つネジを外して、横にずらすとHDDが取り出せます。

最後に

最近のノートPCは、SSDが標準になっているので、このHDD問題に遭遇することは少ないと思います。

4,5年前は、まだHDDが主流だったことと、Windowsの重たさやウィルス対策ソフトなどの処理の重たさなどで、HDD搭載ノートPCは実用に耐えなくなりましたね。

HDD搭載のPCは、SSDに交換すると遅い問題はほぼ解決します。あと数年は現役で使えますね。